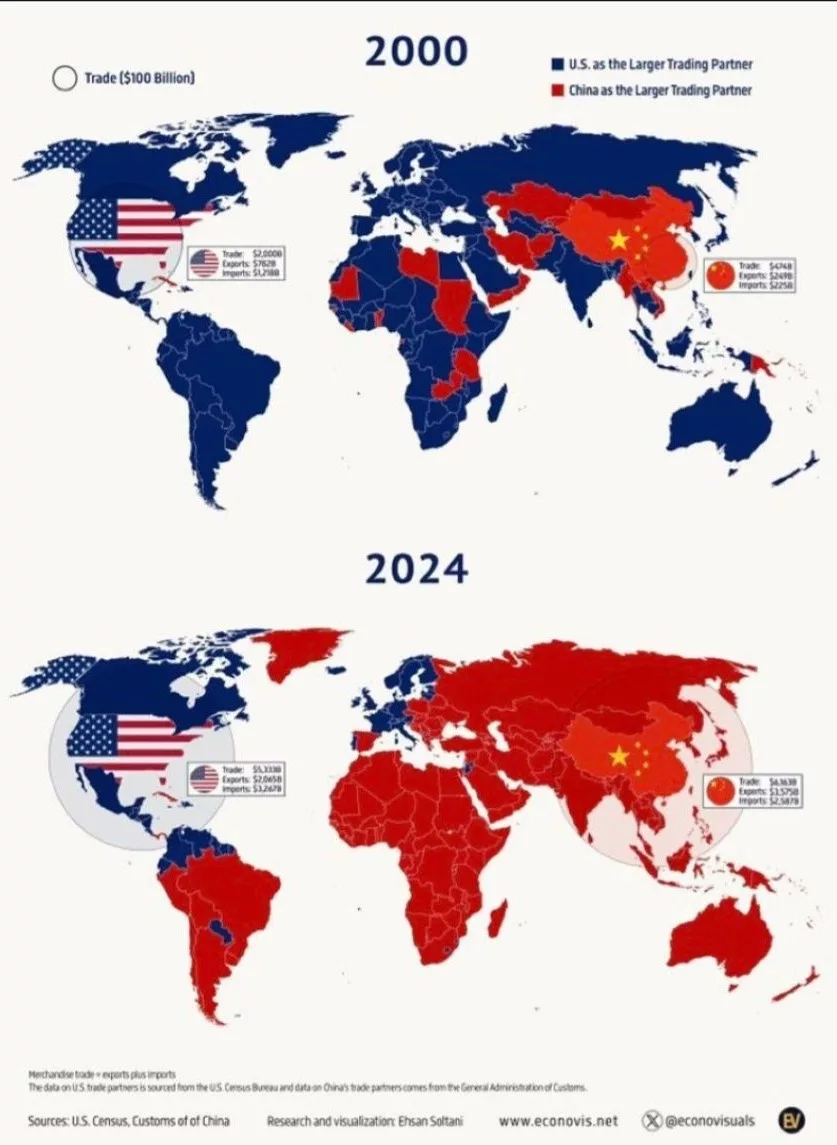

BloggerBorneo.com – Jika pada tahun 2000 Amerika Serikat mendominasi peta perdagangan global, maka dua dekade kemudian, peta tersebut telah berubah drastis.

Visualisasi terbaru dari Econovisuals menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebagian besar negara di dunia lebih banyak berdagang dengan Tiongkok ketimbang dengan Amerika Serikat.

Warna merah yang menandai dominasi China kini membanjiri hampir seluruh belahan dunia, termasuk Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, bahkan sebagian Eropa.

Perubahan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga geopolitik. Ketika Donald Trump kembali menggembar-gemborkan America First, China tidak panik.

Bahkan ketika AS menetapkan tarif tinggi terhadap produk-produk China, Beijing tidak buru-buru membalas secara frontal.

Mereka tahu cara bermain jangka panjang: barang-barang China yang masuk ke AS memang bisa dikenai tarif mahal, tapi China tinggal menaikkan harga ekspor ke negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk menutup selisih kerugian.

Dengan kata lain, perang dagang yang tampaknya duel dua gajah raksasa, AS vs China, justru menginjak-injak semak belukar negara-negara ketiga.

Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, bisa babak belur dalam perang tarif ini.

Berbeda dengan AS yang membatasi pasar domestiknya lewat proteksionisme, China justru memperluas dominasi dengan memperkuat Belt and Road Initiative (BRI), meningkatkan kehadiran di pasar Afrika, mengikat kesepakatan dagang regional, dan memperdalam ketergantungan negara-negara berkembang terhadap barang murah dari China.

Tapi jangan salah: murahnya barang China itu bukan karena mereka tidak bisa menaikkan harga, melainkan karena mereka memilih untuk memberi harga murah di pasar strategis.

Namun, jika pasar AS mulai tertutup, China bisa dan akan menaikkan harga di tempat lain.

Indonesia harus bersiap: harga barang-barang China kemungkinan akan meroket di tahun-tahun mendatang, baik karena beban tarif yang dialihkan, ketegangan geopolitik, maupun strategi ekspor China yang kini lebih berorientasi keuntungan jangka menengah.

Perang dagang antara dua raksasa ini menyeret negara-negara lain ke dalam pusaran ketidakpastian. Sumber bahan baku menjadi lebih mahal, akses pasar menjadi sempit, dan tekanan terhadap nilai tukar makin kuat.

Indonesia, misalnya, bisa menghadapi lonjakan harga komponen elektronik, alat berat, hingga barang konsumsi harian yang mayoritas berasal dari China.

Jika tidak disiapkan dari sekarang, sektor manufaktur dan perdagangan dalam negeri akan makin rentan. Biaya produksi naik, daya beli turun, dan ketergantungan terhadap impor kian tak terhindarkan.

Menyaksikan eskalasi ini, Indonesia tidak bisa lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai penonton. Harus ada arah yang jelas:

1. Diversifikasi mitra dagang

Jangan bertumpu pada satu negara. Bangun ekosistem dagang yang inklusif dan tahan gejolak.

2. Penguatan industri dalam negeri

Perang tarif adalah momentum untuk membangkitkan sektor manufaktur strategis nasional.

3. Strategi perdagangan adaptif

Indonesia harus menjadi pemain aktif dalam menyusun ulang rantai pasok global, bukan hanya penerima keadaan.

4. Proteksi cerdas, bukan isolasi

Indonesia perlu strategi tarif selektif dan insentif produksi, bukan sekadar mengikuti arus liberalisasi tanpa arah. Trump sedang memasak: ia mengguncang tatanan global dengan api proteksionisme.

Tapi yang harus kita sadari, dapur global itu kini juga dikuasai oleh koki besar lainnya: China. Dan jika dua koki ini mulai berseteru soal bahan baku, api, dan wajan, maka yang bisa hangus adalah isi dapur negara-negara berkembang.

Indonesia harus memilih: ingin menjadi koki ketiga yang siap memasak dengan resep sendiri, atau terus jadi pembeli pasif yang hanya bisa menerima apapun yang disajikan—dengan harga yang makin mahal.

Oleh: Sultan Alam Gilang Kusuma (Founder Fodaru)